日本人として、『捕鯨問題』はよく取り扱われるトピックなので、多くの人に知ってもらいたいと思いました。様々な情報を整理し、多方面からみなさんと一緒に考えていきたいと思います。

この問題は、奥が深く複雑なので、長文となってしまいました。そのため【前編】と【後編】に分けました。

まず、この【前編】では、日本の捕鯨の歴史から考えていきたいと思います。

- 昔は捕鯨をしている国が多かったのにどうして減ったの?

- 捕鯨問題はどうして日本がよく話にあがるの?

- 日本と海外の捕鯨の仕方の違いは何?

日本の捕鯨の歴史

日本は、縄文時代から捕鯨が行われていました。日本の古書には頻繁に鯨の話が出てきます。

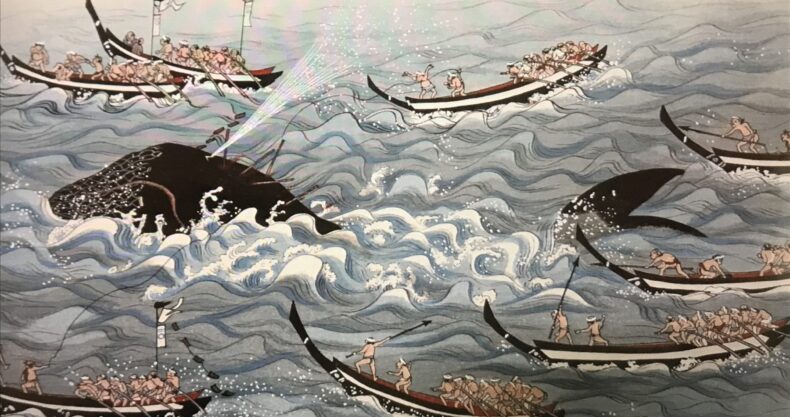

江戸時代の参勤交代時、武士は、鯨の情報が書かれた絵巻物を持っていき、互いに情報交換がされていました。

その絵巻には、様々な種類の鯨が書かれています。

そして、1606年に和歌山県の太地で、「鯨組」による組織的な捕鯨が始まりました。

昭和の時代には、7〜8歳の子ども向けの鯨の絵本が登場しました。

鯨のどの部位が、どんな物となり、私たちの日用品として使われているのか、細かく書かれていました。

絵本にさえ鯨の解体図が載っているということは、本当に鯨が身近な存在であり、鯨の様々な用途を子どもに教えたかったということが分かります。

戦時中の昭和時代は、特に「勿体ない」という思いが強かったというのもあるかも知れません。

日本人にとって鯨はスピリチュアル的な存在

日本国内の海に面した地域には、 人間のように鯨を葬った墓、供養塔などが多く散見します。

食べる生き物に対して、供養碑を作る民族が、他の国にあるでしょうか。

日本人は、鯨の身体を余すことなく活用し、食や生活の一部分となっていました。

このように、鯨は、私たちの生活や食事を支えてくれたため、スピリチュアル的な存在として、崇められていました。

アメリカの捕鯨の歴史

ここからは、他国も含めて、捕鯨について考えていきたいと思います。

1700年代、アメリカでマッコウクジラ漁(アメリカ式捕鯨)が開幕しました。

1853年に、ペリーが大砲を備えて渡航してきました。鎖国している日本を、捕鯨船の補給基地にするべく開国を要求してきました。

海外と日本の大きな違いは乱獲か持続可能か

その後、アメリカでは油のためだけの捕鯨の乱獲により、鯨が激減しました。

それは、産業革命の時代まで続きました。非常に持続性のない手法であり、多くを無駄にしていました。

アメリカが鯨を絶滅の危機まで乱獲した様子を表す資料があります。

日本人のような持続可能な捕鯨の仕方は見たことがない。

Alexander Starbuck著「History of the American Whale fishery」

このように、日本の手法に感心している内容が書かれています。

西洋人は、鯨を「海に浮かぶ油の樽」として見ていました。

しかし、鯨に対する日本の捉え方は全く違います。

持続可能な手法であり、精神的な意味を重じていました。 なにも無駄にしていませんでした。

捕鯨の制限開始

1937年、鯨油の生産調整を主目的とする、国際捕鯨取締協定 IARW(International Agreement for the Regulation of Whaling)がロンドンで締結されましたが、第2次世界大戦後も鯨の数が回復しませんでした。

1940年に、アメリカでは、捕鯨が中止となりました。

1946年、アメリカのワシントンD.C.において 15ヵ国が新たに 国際捕鯨取締条約 ICRW(International Convention for the Regulation of Whaling)に署名しました。

1972年、アメリカで海洋哺乳類動物保護法が可決されました。(ここで私は、海洋哺乳類だけ?頭がいいから?家畜の保護法は?と思ってしまいました。)

ICRWにおいて、寄託国であるアメリカに申請すれば、捕鯨国、反捕鯨国を問わず加盟できます。

このような捕鯨の問題は、本来ならば、捕鯨をしている捕鯨国のみで構成し、当人である捕鯨国の人たちで解決するのが普通ですが、この捕鯨については、なぜか反捕鯨国も加盟できます。

日本は 1951年に条約を締結しましたが、2019年に脱退しました。

2019年7月現在の締約国は 88カ国です。

乱獲をしてきた国が、乱獲をしていない国の捕鯨を禁止しているというのは、違和感を感じます。

日本は鯨産業を潰され、国費の1700億円かけて愚かにも科学的調査を続けていました。アメリカの思惑によってです。

日本政府は、捕鯨は科学的に問題がないと分かり、状況が変わらないことにやっと気が付きました。日本は、この調査費用の請求や、産業潰しの賠償金を請求していません。

世界の中で乱獲をせず、持続可能なやり方で行い、供養碑を作り鯨に感謝し、研究してきた国は、どこでしょうか。

ノルウェーではなく日本が捕鯨問題の対象となるのはなぜ?

1980年代に商業的捕鯨のモラトリアム(一時停止)が可決した。規約により、異議申し立てを行う権利があり、ノルウェーと日本は異議申し立てをした。しかし、アメリカから圧力がかかり、日本の首相はその圧力に抵抗しなかったため、異議申し立てを撤回した。ノルウェーにも圧力がかかったが、ノルウェーの首相はそれに屈しなかった。反捕鯨を唱えるアメリカは、ノルウェーには手出しはしないと言っている。

Dr.Lars Walloe ラーズ・ワロー オスロ大学 生態学教

この時の日本の意思の弱さが、他国から執拗に反捕鯨を訴えられる要因となったのでしょう。

しかし、日本は、ICRWを2019年に脱退し、持続可能な捕鯨を行うことを意思表示しています。

「捕鯨を続けるのか、止めるのか」今はもう迷っていないのです。

Conclusion

まずは、捕鯨が問題となった背景を知るために、日本やアメリカの捕鯨の歴史をご紹介しました。

捕鯨問題はこれらの歴史があるため、「捕鯨問題といえば日本」というイメージがあるのでしょう。

しかし、日本と海外は根本的に鯨に対する考え方が違います。

そのため、日本の捕鯨に対しネガティブなイメージを持つ必要はないと思います。

私たち日本人は、その歴史には誇りを持っていいと思います。

持続可能な捕鯨業よりも、もっと解決すべき大きな問題は他にあると思います。

日本人は毎日ではなくたまにしか捕鯨をせず、本当に大切に食べ、供養もしてきました。

しかし、家畜は毎秒ごとに何の価値もないかのように殺され続けています。

鯨は知能が高いから守るべき生き物であり、豚や牛は蔑ろにしていいのでしょうか?

知能が高くないから殺していいならハムスターや猫、鳥も同じではないでしょうか。

ここには種差別という問題があると私は思います。

以下の記事は続きの【後編】になります。

https://vegan-japan.com/animal-welfare-whale/

参考:「Behind The Cove〜捕鯨問題の謎に迫る」

No comments yet.